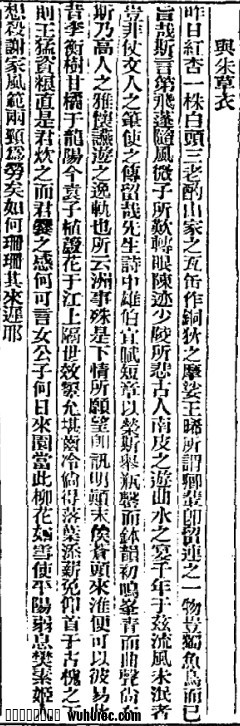

卷一・二〇

與朱草衣

昨日紅杏一株,白頭三老;酌山家之瓦缶,作銅狄之摩挲。王晞所謂:“卿輩卽留連之一物,豈獨魚鳥而已?”旨哉斯言!第飛蓬隨風,微子所歎;轉眼陳跡,少陵所悲。故人南皮之遊,曲水之宴,千年于茲,流風未泯者,豈非仗文人之筆,使之傳留哉?先生詩中雄伯,宜賦短章,以榮斯舉。瓶罄而缽韻初鳴,峰青而曲聲尚在,斯乃高人之雅懷,讌遊之逸軌也。所云洲事,殊是下情所願,望卽訊明顚末,俟蒼頭來淮,便可以彼易此。昔李衡樹甘橘于龍陽,今袁子植蘆花于江上,隔世效顰,允堪齒冷。倘得落葉添薪,免仰首于古槐之下,則王猛資粮,直是君炊之而君爨之,感何可言!

女公子何日來園?當此柳花如雪,使平陽弱息,樊素姬人,想殺謝家風範,兩頸為勞矣。如何姍姍其來遲耶?

翻译:

尚记前次红杏树下,三个白头老人,用农家的土碗相对小酌,共伤时光之流逝。王晞说你们留恋的东西,又仅仅只是鱼鸟而已呢?说得好啊,但世间万物哪个不是转瞬即逝,飘逝随风呢,即便是有名的南皮、曲水之宴游流传至今,也无非是因为文人之生花妙笔而永留世间。先生乃是诗坛大家,不如赋诗永留饮宴风流,浊酒尽而和韵对曲,实在是高洁宴游的雅致典范啊。所说公务之事,确是民情所愿,望即刻询清原委,等到奴仆到了南京,便可彼此相易。 昔有李衡在龙阳植树传家之美谈,今日简斋我于江边种芦花,跨越千年的东施作为,让人耻笑我也认了。如果可以稍尽绵薄之力,免我心生愧疚,就算是雪中送炭,感激不尽了。

女公子什么时候来我随园,当此柳花如雪之季节相约,却为何姗姗来迟也?