作者:芜湖市工商联史料小组供稿,马永欣整理

芜湖位于长江中下游,气候温暖,土壤肥沃,沿江两岸,河港交错,盛产稻米及其它农产品,素称鱼米之乡。江流上溯赣、湘、鄂、川,下经苏、沪出黄浦江;皖南青弋江水系由此汇入长江,北岸由裕溪口入裕溪河,联巢湖,通舒、庐、合等地,水运极为便利,大江南北稻米和皖南山区土特产均由此集散。由于具备了得天独厚的地理、经济条件,因而早在十九世纪下半叶,就形成为全国四大米市之一。尔后,公路、铁路相继建设,使芜湖逐步成为水陆交通枢纽,米市因之更为发展。

(一)米市的崛起

十九世纪中叶,芜湖是座小城镇,人口不满两万,以生产铁器制品的手工业著称。太平天国建都南京(一八五三——一八六四),芜湖为其后方屯聚军粮之所,但尚未形成米粮流通渠道。随着岁月的流逝、客观形势的变化,米粮行业逐渐发展而成为全国四大米市之一。据《芜湖县志》记载:“前清嘉庆,道光年间(约一七九六——一八二一年)芜湖有土著砻坊二十余家,设在仓前铺、大砻坊及东河沿一带。”它们多为地主租谷存储服务,收取存仓费,并代客舂米,收取加工费,有的也雇帆船赴附近县份,进行少量稻米交易。另有箩头行(又称小市行)约二十家左右,分设在南、北关,专为近郊农民介销余粮,从中收取佣金,属于行纪性质。居民日用食米,悉赖小市行供应。此时整个米粮业的经营范围,尚不及湾沚、澛港两镇,市场交易量器,澛斛与沚斛并用,但澛斛比沚斛每石大二升。一八七四年以后,就专用沚斛了。由此可见,当时芜湖的米粮业,尚处于自给自足的自然经济状态。

清廷腐败无能,鸦片战争以后,国事日非,列强群启觊觎之心,多次胁迫清廷签订丧权辱国的不平等条约,沿海沿江城市相继辟为通商口岸,芜湖亦于一八七六年《中英烟台条约》签订后,辟为通商口岸,帝国主义势力相随而至。美商轮船公司“其昌”洋行、英商“麦边”洋行、德商“瑞记”洋行,分别在芜开展客货运输业务。它们之间经过一段时间的互相争夺较量,英商“太古”、“怡和”两家轮船公司,终占优势,建码头,设趸船,置仓库,串同海关(海关归外人管理),控制运价。嗣后,日商“日清”洋行亦挤入航运业,少数华轮(招商、三北、宁绍)难与竞争。光绪三年(一八七七)芜湖建立海关,进出口(指芜地而言)货物可就地检查课税。于是,进口的工业品则运芜倾销,芜湖及内地的农、土产品,均由此输出。形势的发展,为芜湖粮食的出口提供了有利条件,同时也是芜湖由原来的自然经济沦为半封建半殖民地经济的转折点。

芜湖下游的镇江,早在咸丰八年(一八五八年)依据《天津条约》已辟为商埠。外轮、海关齐全,沿海缺粮地区的广州一带米商,已先后在镇江设号采购,形成长江下游的米市。我省产粮地区的粮食也直接帆运镇江七浩口集散。芜湖虽为商埠,而帆运商仍不得不冒长途江运风险,运投镇江如故。面对这一不利情况,非具强有力的权威,不足以扭转。一八七七年李鸿章奏准清廷发布将七浩口米市迁移芜湖的命令。这是转变这一不利情况的关键措施。至于李鸿章为什么要上这一奏请?以及迁移的过程怎样?关于前者有两种说法,其一认为,李在晚清久任封疆大吏,是洋务派的代表。对于创办实业,具有卓识远见。且李又是合肥人,家族亲朋居芜地者甚众,芜湖素有合肥“大门”之誉,他预计芜湖一旦成为米市,市面必将繁荣,出于造福桑梓嬴得身后名的考虑;其一认为,李鸿章为其家族从农民手里剥削的大量租谷寻找销售市场并以芜湖为其发展资本主义的基地而出此举。从客观情况来看:镇江地小人稠,粮食自给不足,号称米市,粮源悉赖我省调节。据中国科学院上海经济研究所保存的资料记载:“皖省米产总额(年产)共为肆仟肆佰壹拾陆万贰仟参佰捌拾陆石,除本省消费叁仟陆佰肆拾贰万叁仟柒佰捌拾伍石外,剩余柒佰柒拾叁万捌仟陆佰零壹石之谱”。余粮县份计有:太湖,潜山、芜湖、当涂、南陵、无为、巢县、宣城……等28县。而芜湖既成商埠,附近各县产粮如此丰富,集散自不宜舍近就远,奏请迁移米市,顺理成章,当能获准。关于后者,据前米粮采运业同业公会理事长李念慈和前工商联付主委张台望(已故)所写回忆材料称:当时驻节芜湖的徽、宁、池、太、广皖南兵备道兼任芜湖关监督的张荫桓(字樵野)、广东人,为开辟税源和逢迎李氏(或系李氏示意),利用同乡关系,亲赴镇江劝说广帮客商尽先迁芜,许以种种优惠条件,即:(1)发给广帮粮商营业执照;(2)不论华南华北客商来芜采购粮食,必须由有执照的米商代办,不能直接采购;(3)一切打包等费统由卖方支付。商轮由芜运米至沪的运费仍照镇江至沪的运费计算,不另加价。这就造成了米市迁芜湖的有利形势。李奏陈于上,张劝说于下,上下结合,其事谐矣。至于迁芜的确切年份,根据江广米行一九四八年重建会所碑文记载:“逊清光绪八年,李文忠公(按即:李鸿章)请准将米粮市场,由镇江七浩口移植来此”。据此,判定米市迁芜为光绪八年(一八八二年)较有根据。

在张樵野动之以情、诱之以利的劝说下,广、潮两帮率先迁芜,稍后,烟、宁两帮接踵而至。从此,芜湖之为长江下游米市的地位,正式确定。但由于惯性之故,起初邻近各县,尚有部分米粮迳运江、浙。我省当局乃在芜湖设立米捐局,规定本省米粮必须在芜湖完税,方准出境,因此以后邻县粮食乃集散芜湖。到了光绪二十一年(一八九五)江苏也在大胜关、大河口及瓜四等处设立厘金卡,征收过境粮食厘金,部分米商为避免重税,又不经芜湖出口而迳运镇江。后来,两省当局协商决定,江苏省仿安徽例也在芜湖设米捐局,就近征收米捐(现中二街还有江苏米捐局巷),粮船入苏境后,不再课税。双方重申前令,严禁米粮偷运出境。自此以后,芜湖米市才算名符其实。光绪二十四至三十年间(一八九八——一九〇四),米粮出口多达五百余万石,少亦三、四百万石。一九一八年以后,出口米粮一度增至八百余万石。此时兴起的机器碾米厂七、八家,每年可出机米六十余万石。杂粮米行的业务有增无已。真是“堆则如山,出则如江”!

(二)米粮业内部组成、经营特点、相互关系及其早期代表人物汤善福

1.米粮采运业,通称米号。它们以代各地米商购办米粮出口外销为主要业务,由广州、潮州、烟台、宁波四帮组成。广、潮两帮来芜较早,光绪八年(一八八二)以后的几年中,广帮的隆泰昌,广发源、利源长、盈丰泰(后改元昌兴)等八、九家;潮帮的协丰、信丰、成益等七、八家陆续迁芜。烟、宁两帮有复和、元生东、利源涌等十余家,稍后来芜。广、潮与烟、宁两帮的组合,稍有不同。前者由广、潮两地的殷实坐商投资开设,其中大部分是合资,少数为独资。各号资本少则一、二万两,多则三、四万两银子不等。(银子是清代银元问世之前的货币,有关平、库平之分。海关采用关平,此处即为库平。银元通行之后,它成为一种结算单位。与银元的比价系参考上海、汉口两地金融界的牌价而订出芜湖的牌价,一般在1:0.72之下,绝不高于1:0.72。北伐之后,这种结算单位逐渐淘汰。)但老板坐镇老号,并不住芜,只派其子侄或代理人在芜主持,有的送代理人干股,使其具有股东身分,以提高其经营积极性。芜号只遵照广潮老店的委托,在芜采购,运往广、潮销售,从中收取佣金作为芜号收益,粮米销售的盈亏与芜号无涉,芜号盈亏与老号无关,论性质属于“代客”一类。后者多系烟、宁两地旅芜商人,集资开设(其后也有外帮参加),资本额与广、潮帮相仿佛。它们是独立的商号,无后台老板,整个交易的盈亏,统由自负。彼此的区别在此。

广、潮、烟、宁四帮米号的粮源,来自大江南北产米各县,如江北的合、巢、舒、庐、无;江南的繁、南等县。但须经过江广行才能成交(原因详后)。销路则分数路:广、潮帮由上海黄浦江出口运销华南沿海缺粮地区广州、汕头等地;烟、宁两帮则运销天津、烟台、青岛、威海卫等华北地区;也有部分顺江而下运往南京、峡石、无锡、南通、上海等地。广、潮帮系华南老号投资开设,销路基本固定,烟、宁两帮较为活动,除基本顾客以外,对其他客帮亦竭力拉拢,以期多做交易。这四帮之中业务发展并不平衡,各帮内部实力也不平衡。吞吐量最大的首推广帮,约占全市出口总额40%,而该帮的利源长米号通常占全帮的十分之三。潮帮居其次,约占全市出口总额30%,该帮的协丰亦占全帮十分之三。烟、宁两帮居末,只占30%。先是各帮米号均以“代客”为主,兼有自营,遇有利时机,则自营收进,待价而沽,就地出售或出口销售,端以利润高低为转移。经过一段时期的资金积累,各号实力大增,变为“代客”与“自营”并重,这就是商场中习以为常的现象。

各帮米号在用款方面,均赖银号、钱庄周转,这是资本主义商业的通例。但广、潮与烟、宁亦有差异。当一笔买卖成交,货款由米号与之往来的钱庄(银号)垫付,一般订期三天归垫,但到期并不付现,而以“申票”抵付(即持票向上海钱庄兑现),而且注明见票×天后兑现。若广、潮帮的“申票”,在上海兑不着现款,又可转开“粤票”(即持票向广州有关钱庄兑现的票据)抵付,照例注明见票×天后付款。这样延缓兑现的日期,使他们营业的范围,就不受本号资力的限制,可以等米粮到达脱手后,再兑付票据。银号钱庄从中收取米商一定贴现利息,是为银、钱业的正常业务。一般收受票据的银号、钱庄、在上海或广州都有分号或同业往来,交换票款,调剂余缺,两全其美。在私有制的经济结构中,整个社会的经济活动,等于一蛛丝网,银钱业居于蛛网的中心,它用货币资本,便利各行各业的商品流通和资金周转,保证了社会经济的正常运转。它们之间是相互依存的关系,荣则同荣,枯则同枯。在它们之间的经济活动中,最重“信用”。商人的“信用”重于生命,“信用”丧失,就寸步难行。

采运业的经营方式,与传统的商业一样,以追求高额利润为最大目的。它们包办了芜湖米粮的全部出口交易,极尽其操纵把持的能事。粮源滞乏,则提价以招远客,货源涌到,又贬低价格,操纵市场,权衡谋利。四帮之间勾心斗角,无论进货销货,都是八仙过海,各显神通。利益一致则水乳交融,利益冲突则冰炭不容。同帮之间亦复如是。其表现形式如以下数例:(1)各帮组成小团体,维护本帮利益。一八九四年,芜湖没有警察局,更无商会,外地驻芜采购米商组成最早的商业团体——米业公所,自雇巡勇,维护米商利益。继后各帮迁芜日众,于是公所以下又分组小团体:广帮有广肇公所(原址即今新芜路邮局),潮帮有潮州会馆(原址在接官厅),烟、宁两帮力量较单,乃联合组成烟、宁米业公所。直到一九三〇年才合并为米帮采运业同业公会。这些小团体主要是便利同业间互通声气,协调步骤,维护本帮利益,具有浓厚的排他性。(2)招徠顾客也是竞争的一种手段,先从物质享受上使顾客满意,以达到广为招徠的目的。特别是烟、宁两帮以实力较弱,竞相在招待拉拢上翻新花样,力求胜人一筹。烟台帮“泰来”米号店后的一排房屋,专供顾客住宿,布置极为讲究,当时芜湖的上等旅馆无以过之。吃食则鸡、鸭、鱼、肉不断,有时摆上一桌酒席,尽是珍馐美味。此外,还备有鸦片、麻将供客消遣,并利用妓院、酒楼作为拉拢顾客的交际场所。(3)在进货上同业间利益固然一致,但遇粮船到埠稀少,供不应求时,便不惜暗中放价,以图自肥。

各帮米号雇用的职工,广潮两帮是清一色的同乡,具有浓厚的封建性;烟、宁两帮以来芜较晚,对当地情况不够熟悉,除雇用同乡外,也录用一些熟悉业务的苏皖人。那时较大的米号雇用职工达三十人左右,小号也有十至二十人。职务分工如次:(1)经理(管事),综理全号事务;(2)管帐,办理文书会计事务;(3)档手,专司看货评价;(4)监载,专管米粮装卸;(5)跑关,办理报关纳税手续,专与海关、米捐局联系;(6)管仓,仓库管理;(7)厨师,茶房,专管伙食、卫生及杂务;(8)学徒,学习业务并侍候客人。上述职员中,档手必须有一定的业务知识,以能识别米质的优劣并熟悉市场信息者为合格。那时江广米行代客售货,照例先送小样(即米的样品)看货讲价,双方同意后即可成交。这种看货讲价的责任,档手完全承担,买卖双方都很重视。关于职工的待遇,实行折帐制。当米号做成一笔交易,收号佣每石一角六分八厘(一九三三年废两改元后规定的数目),另外向卖方加收同人照料费每石五分。照料费交与职工按照不同职位规定的比率,实行折帐。职工食宿由米号免费供给。旺季照料费收入多,同人分得的便多,淡季所得则少。据该业老年职工说:“那时平常年景,普通职工每年收入约在三、四百元左右。按当时的生活水平,足以赡养数口之家。如遇荒欠年分,就要大打折扣。对学徒只管食宿,不给工资,但客人的赏金和打牌的“头钱”,则归厨房、茶房、学徒分享。这种折帐制给消费者增加了负担,节约了米号开支,增加了利润收入。

2.米行业又称江广米行业,是采运业买卖粮(包括本地外地)的中间介绍人。原先镇江七浩口是长江下游的米市,开行的几乎都是镇江人,他们早与广、潮帮米号有了业务往来,迁芜以后,故取名江广米行,意在显示这种悠久的历史关系,有与广、潮两帮做交易的特权,以防芜湖米商侵夺他们的权益。更重要的是他们都领有营业执照,俗称牙帖,取得合法保障。当时这种执照归北京财政部门核发,请领手续麻烦,不仅要缴几百两银子的帖费,还得走门路。据说米市初迁芜时,有些米行领不到牙帖,后来还是广、潮帮米号帮忙,通过张荫桓等的奔走,先后领到八张。起初几张的牌号都冠以“广”字和“潮”字,即:广鑫祥、广益祥、广泰昌、广盛祥;潮丰、潮胜和、潮盛祥、潮生和。到了民初北洋军阀统治时期、牙帖改由省财政厅核发,分长期、短期两种。前者有效期五年,帖费头等六百元,二等四百元,三等二百元;短期一年,头等六十元,二等四十元,三等二十元。本市米行大都领有长期执照。凡领有执照的就是米粮买卖的法定介绍人。也有一些米行股东或股东的至亲密友,不领牙帖借用某行的牌号(即某行为其开发票、单据等),照样营业。由于芜湖米市日益兴旺的形势,与经营该业者不需巨额资金,只要一个铺面,挂上招牌即可营业,是以该业应运而兴,户数日渐增多。

领有执照的江广米行,应具有两个条件,业务才能兴旺。一要与各县帆运米商熟悉,广招粮源,二要与采运业有密切联系,销路才能畅通。他们选设的店址均靠近采运米号,便于就近联系。后来该业户数增多,同业间竞争益趋剧烈。首先它们拉拢帆运商,每隔三、五日即寄发行情单(价目表)一份,粮价倘有大的波动,就用电报通知。其次广设“接江”人员,遇有粮船到埠,“接江”人员上前联络,把他们接到行里殷勤招待,直到成交为止。各行视其规模大小,设“接江”多寡。“接江”人员必须生长于产米县份并与帆运米商有一定关系的,才有入选资格。对一些较大的帆运商,还特地派员登门促驾,以示尊重。帆运商抵埠之后,照例由卖样员取样交采运米号看货开价,以决成交与否。对卖样员来说,如何取得善价取悦客商,是能否继续长期交易的关键。所以对卖样员的人选比较严格,一要人头熟,吃得开;二要机警;三要有一定的业务知识,才能笼络客人。如因卖样员无能,使卖方在货价上吃亏,那以后就别想做这位卖客的生意了。与此同时,各行对卖客的招待,也很殷勤,虽不如采运业阔绰,但一席宴饮十元八元,也是司空见惯的。

米行设经理一人,大都由业主自兼,其次是管帐、卖样、接江、中班同事及小班同事、厨师、茶房等名目。大行职工约十余人,小行仅三、四人,职工待遇与采运业一样,实行折帐制,食宿由米行供给。每做成一笔生意,行佣每石收一角一分三厘,外加同人照料费每石四分。分配办法大致是:经理占1.3-1.4股,管帐、卖样占1.2-1.3,中班同事0.8-0.9,小班同事0.4-0.5股。以同人照料费总金额除以个人所占股分的总和,即可得出每股应摊若干,再乘以每人应得的股分即可。厨师、茶房由行里付给固定工资,每人每月约3-4元,另分客赏及“头钱”,学徒待遇与采运业相同。接江人员在本人经手的交易中,每石另加收一分,作为工资。据此间人说,抗战前的普通年景,一名中班同事,每年收入约有三百元之谱,亦足以养家室。

3.杂粮市米行业,俗称小市行,又名箩头行。他们是近郊农民(包括少数米贩)与消费者之间进行粮食交易的中介人,分布在东、南、西、北关四处。约在光绪末年(一九〇八)有行户近三十家,其中南关十家左右,北市约七、八家,东、西两市各五、六家,都领有执照。一般都是小额资本,不雇职员,只用一名杂工,专司负重和打杂等事务,月工资二、三元,另供宿食。个别范围较大的行户,雇佣二、三人,分别担任管帐与过斗等工作,工资不过三、四元。行里设备简陋,只备少数用具和放置粮食的场所。农民挑运来的粮食(包据杂食、豆类等),分别陈列,供客选购。清晨开市,下午一时收市。买卖双方直接议价,成交之后,买方付给行佣,作为收益。收佣标准,宣统年间(一九〇九——一九一一)按米值每元收钱二十四文,旋改收铜元三枚(当时本洋一元,可兑制钱一千五百文)。二十四文钱约值一分六厘至二分左右。其后铜元贬值,最低时每元兑三百枚,经同行协商改收每元八枚佣金,约合二分七厘左右。(注:制钱即铜钱,中有孔。最初官制铜元即铜板,一枚当十文钱。一块银元换铜板一百枚。其后,贬值,一块银元换铜板三百枚)据原从业人员回忆,当时旺季,一般小市行每天约成交二、三十石,个别大户有达百石者,行佣收入甚为可观。他们对托售的农民不收分文,且供应茶水,农民因生意耽搁不能赶回,必须在行里吃一顿中饭时,才收米半升,抵作餐费。不过在粮食成交时,常有溢余米粮三数合,(十合为一升)农民均不带回,转送行户(农民恐过斗不够,总多带一点),有时过斗不够,行里也代凑上三数合。总之,赠与的次数多,添补的次数少,无形中也是行方的一笔额外收入。特别是赶上粮食滞销,农民急需钱用时,他们就以低价垫款收下,既帮了农民的忙,取得农民好感,又有利可图。彼此交往日久,少数行户凭籍手中的余资,趁农民需款之际,发放高利贷,剥削农民,则是后来业务发展所常见的。

由于小市行本小利大,同时米市日益发达,吸引了很多人参加到这个行业,约在一九一二——一九二一的十年中,该业激增至百户之多,单就南关为例,该处增至三十户,且有继续增加趋势,新户中并非户户有执照,更多的是通过亲友关系搞到挂帖(即借某行的名义做生意)。户数一多,竞争激烈。据说在旺季时,凡农民挑粮上市的必经路口,都有人等候,等到农民走近,就连拖带拉地拖到自己行里,因此常常为此发生争吵斗殴事情。后来经同行协商,南关大户李裕兴行的李玉伦、詹祥泰行的詹庆庚提出倡议:(1)号召南关小市行,只许歇业,不准新开;(2)号召小市行一律拒绝挂帖。自此以后,小市行的户数才固定下来。

通过历年业务发展,资金积累,小市行原以“代客”为主,逐渐向下列两方面发展:(1)开展自营业务,利用有利时机,零收整售,与采运业直接发生联系(通过江广行转手);(2)添置小型碾米机,兼营粮食加工。这项业务始于一九二八年,以后逐渐成为碾米业。此外,有些户接受砻坊或本市某些资本家的委托,代收稻米,从中取佣。经营范围不断扩大,资金积累加速。南市的李裕兴、詹祥泰、詹祥盛,北市的翟源裕、陈源生等行户都拥有巨额资金,每逢旺季,它们的吞吐量高达数百包至千余包,以此致富而购置大量田地房产。

此外,我市尚有部分所谓零米店,从小市行购进,供应升斗小民,并零售其它商品如火柴、肥皂、香烟、兑换银元等,因性质不定,又无组织,不在本文范围之内,就不赘述了。

4.砻坊业。原是芜湖所固有,早在前清嘉庆、道光年间(约为一七九六——一八二一)就有二十家左右,设在仓前铺、大砻坊、东河沿一带。它的业务是为顾客存放稻谷收取存仓费,也代客加工收取加工费,有时亦自买自卖,它们的业主,原先多为商人,后来也有大官僚大地主及其旅居芜湖的亲故,本身掌握大量租谷,以该业利润优厚,且有发展前途,也开业经营。如一八八二——一九〇八年间,崔国英开设的汇丰,崔登开设的广厚、李鸿章家族开设的源德裕便是。辛亥革命以后,崔、李经营的砻坊先后歇业。继而恽云亭兄弟和胡雨亭,谈弼丞、陶荫槐等开的崇发、利丰、平丰、宝丰祥、农记、顺余、庆余等,先后加入该业。又原先为商人的砻坊业主,积累多了,也抽资在四乡购置大量土地,扩充租谷来源,逐渐由工商业兼地主演变为地主兼工商业了。经营该业者须有大量房屋,通常有五、六进,用于仓房、生产场所(砻稻、舂米、筛米、风米等)、店堂、帐房及职工住宿等。门前须有大片平坦空地(多用大块石板铺成),用以晒稻。临近河沿,上下货便利,所以它们便集中大砻坊、东、西河沿一带。

该业原分两帮:太平帮与本地帮(包括杂帮)。光绪末年,太平帮有汇丰、谦吉、大有等十五、六家,本地帮有源德裕、何福源、立成、同顺祥等四十余家。资金在二、三千两至一、二万两银子不等。其主要业务有“自营”与“代客”并重,自营的粮源除自己的租谷以外,也收存其他小地主的租谷(先存入后作价收购),或派人到附近县分购买,有时委托熟船户代办,加工砻成熟米,自运江、浙销售,或经江广行售与采运业,贱买贵卖为其一贯手法。荒欠年分,青黄不接时期,它们往往加工成糙米堆存,待善价而沽。作业所用工具,先是原始的木杵、石舂、木砻之类。一九二八年以后,逐渐改装小型碾米机,以马达为动力,劳动生产率成倍提高,可谓一大进步。有些资金少的砻坊,为加速资金周转,边砻边卖,同业称之为“转砻坊”。代客收费方面,因早年资料不全,不能妄加揣度。现据一九三五年后的资料,砻米一石,收取加工费三角,另外砻米的下脚——粗、细糠及筛下的碎米,全归砻坊。按一般情况折算,每次砻稻谷二担(每一担100斤)可成糙米一石(150斤),下脚有粗糠50斤,碎米六、七合,糙米一石可碾熟米八斗五升(每斗15斤),外有细糠一斗二升,碎米约三升左右。长年积累,数目相当可观。后来同业竞争,竞相削价,只留下脚不收手续费,甚至还招待货主茶饭。可是暗中捣鬼——过斗时使手法,掺杂使假,商业道德就每况愈下了。各户另备简陋仓库,供碾客堆存,每季每石收栈租六分,一季以后,按月计租,每石二分。除此以外,他们在青黄不接之际,假乡镇米行之手,向农民放款,赚取高利。同时帆运米商运货来芜,需款周转,可将货向砻坊抵押,借得现款。一般按货价六成抵押,月息一分二厘左右。

早期,大官僚地主除开设砻坊外,兼营典当业,以达到高利剥削的目的。如崔国英既开汇丰著坊,同时又设汇丰典当;李鸿章家族设源德裕砻坊,同时又开源丰、源成、源庆三升典当;其他著坊合股经营的还有和济、复太等当铺。他们之所以兼营两业者,因其淡旺季刚好相反,资金周转可以川流不息。彼辈聚敛,渐成巨富,农民终年辛苦,难得温饱,农村凋敝,势所必至。

砻坊业内部人员,除经理(有的店主自兼)、帐房、同事、学徒数人外,一般中型的大约雇工五、六十人左右,小型的亦有二、三十人,担负加工稻米、重活、杂活等任务。这些工人大都是江北农闲时流入城市的农民,他们的进退与管理,资方授权掌作(工头)处理,另有二班一人,协助掌作。工时长达十二小时,工资却很少。前清宣统年间(一九〇九——一九一一)规定每工日春米三石半(三石为正工,半石归掌作)合一个整工,整工工资分农忙(农历三、四月——八、九月)每工八十四文(约为五分六厘),其余月份低些,仅七十二文(约四分八厘),以每人每月做二十五个整工计算,另外利用闲空时间,兼做晒谷,每担四文,下米(即扛米下河)每石五文,两相合计每工月得2——3元,宿食归店供给。(清宣统年间,本洋每元约合一千五百文,米价每石三元)。据说当时工人曾因不堪资方残酷剥削,发动过多次“靠锤”(罢工)斗争,由于当时环境险恶,工人的这种自发性行动,经不起资方和工头软硬兼施的压力,往往无显著成果。

5.碾米业又称碾米堆栈业。产生于一九一二年以后,当时中国工业落后,小型马达和碾米机国内不能制造。而进口的大都是外国厂矿企业用旧的机器,零部件供应及修理都很困难。加之旧式商人多保守,所以迟到一九一九年前后,全市碾米厂才发展到八家。各厂的职工人数约在50——90人左右,经营业务与砻坊业大致相仿,即:一面利用本身资金于新谷登场时,购进稻谷,碾成糙米,待价售出。另方面代客加工,收取手续费。收费标准,在一九三〇——一九三七年间规定是:稻谷单碾每石0.22元,双碾0.24元,三碾0.29元。糙米双碾0.16元,籼米单碾0.16元,下脚全归厂方。各厂另设堆栈,供客户堆存谷物,收取栈租。米每石月收栈租0.015元,外加袋费0.02元,保险费0.007元,其他杂费0.035元,合计栈租每石月需七分七厘。客户粮米存入,由栈出具栈单,凭以取货。客户如需款用,可凭栈单向银行抵押借款(必须是银行认可的厂栈存单),一般按货价六成抵押。此风兴起后,固然便利客户,亦滋长投机之势。特别是一九二六年以后,芜湖金融界纷纷兼营堆栈业务(详情见后章)并租用各米厂原有的堆栈作为他们的堆栈,投机倒把之风,尤为猛烈。那时部分粮商首批抵押六成现款后,复购进粮米再作抵押,如此展转,直至粮价上涨,才肯脱手,归还本息,获得利润。行情好转时,兴高彩烈;粮价一蹶不振,就有破产、吃烂帐的危险。更有甚者,一些狡猾商人用不正当手段,勾结米厂或银行人员,把粗糠打包装成大米存入堆栈,进行抵押,大做其买空卖空的投机交易。也有的米厂利用银行租赁它们的堆栈,盗卖米粮,进行欺诈买卖。盈利则买米归还,亏蚀就等吃官司。该业到了后期,商业道德败坏,完全丧失了正当商人的本色。

该业工人的待遇,系按工种计值,与砻坊业相较,略胜一筹。如:碾米、上斗、下斗论斗,堆庄、盘放论包;共有三十几种项目。在一九三二年前后,工人每日工作十小时,所得工资约为四角,宿食归厂方供给,生活处干中下水平。

上面介绍的米粮业中的五个部分,名义上经营的都是米粮,然而它们的流通渠道和业务范围却泾渭分明,不容混淆。因此,它们之间的关系,不同于一般行业之间的关系,而且利益交叉,情况较为复杂。

采运业可以说是米粮业的魁首。芜湖之所以能成米市者,以有采运业之故,否则,只不过是一个自给自足的米粮市场而已。它的粮源基本上是购自产米县份的帆运商,本市砻坊、碾米厂及小市行也补充一部分。但江广米行因有对出口粮食居间介绍的特权,这种业与业之间的交易,必须通过江广米行才能成交,也就是卖方应照例付佣金给江广米行。江广米行与小市行均属“代客”一类,可是业务对象不同,界限分明。江广米行专营出口粮食的“代客”,而小市行则为近郊农民与城市消费者或小零售米店之间交易的“代客”,各不相扰。当小市行业务发展到与采运业打交道时,则常引起纠纷,甚至发生武力冲突。后经第三者调解,双方得以妥协。小市行承认江广米行的特权(居间介绍),江广米行则在收取佣金方面,给予优待,问题才告解决。另外,有些小市行发展到添置设备,兼营粮食加工,还有些新开行户,实际上经营的是砻坊,他们反而加入小市行组织,原因是小市行户数多,在捐税和摊派费用方面,能占便宜,因而产生砻坊与小市行之间的业务交叉的矛盾。砻坊与碾米业都是粮食加工,性质相同,不过前者是由人工操作发展到机器加工,后者一开始就是机器加工,论业务性质可以合并为一个行业,然而他们坚持要各自成业,不愿合并。另一方面,砻坊业中有的想摆脱采运业而自营出口,如顾永裕、恒立、成康、周品记等都曾运米赴粤销售,但因当地坐商区域观念浓厚,多不予支持,再加上各地使用的通货不同,比率涨落不定,外地人难于掌握,因而不少砻坊为此吃亏蚀之苦。

米粮业作为商品流通领域中的一个中转环节,贱买贵卖,利用米粮业内部交易对象的不同和层层收取佣金,对农民进行了残酷的剥削。兹分述如后:(1)小市行在居间介绍近郊农民与消费者交易的同时,那些积有余资的行主,趁青黄不接之际,凭信用给农民高利贷款,用货币借出,加利息(利率也高),到粮食登场时,按低价折成实物收回,剥削程度是惊人的。农民负担这种高利贷,无异饮鸩止渴;(2)替采运业和砻坊输送粮源的各县、镇米行、砻坊,为广开粮源,多获利润,在合适的情况下,也使用上述方式向贫苦农民放高利贷,进行剥削;(3)县、镇米行、砻坊,当市场销路旺盛,米价陡涨之际,往往利用农民不明行情,低价突击收购,碾成糙米,派伙随船运芜兜售。同时经运粮食的船户中,积有余资,而又熟悉行情者,乘粮价骤涨之机,也常下乡低价收购,运芜脱手。这种贩运粮食的船户,俗称“自买头”;(4)米粮业在经营过程中,视粮源盈缺,运用价格规律,操纵粮价,无形中给农民造成损害。总之,农民终岁辛劳,幸逢丰年,除缴纳地租、税捐和偿还高利贷,加上米价低廉,所余无几。“谷贱伤农”,正是此意。荒歉年份,则卖儿鬻女,逃荒异地,惨不忍睹。

芜湖原是铁器手工业发达的小城镇,自米市迁芜,市面日趋繁荣,米粮业本身财力既雄,利润亦厚,凡地方兴办各项公益、过往军队的支应,都唯该业马首是瞻。该业兴起于光绪年间,辛亥革命后,历经北洋军阀和国民党反动政权的统治,战祸连绵,国家处于混乱局面,政客、官僚、党棍、军阀都以该业为一块肥肉,而起垂涎之念,寻机诈勒,甚至利用官僚资本,进行垄断、控制,与商民争利。米粮业为应付这种复杂局面,它的代表人物,必然要在正常业务活动之外,和官府周旋。各期代表人物中以早期的汤善福最有影响。

汤善福原籍广东花县,其父汤彪是太平天国军官,太平军失败后,寄寓江苏溧水。汤善福生于同治三年(一八六四),十三岁就在镇江广帮的广发源学徒,精明能干,不久就成为得力伙计。迨米市迁芜(一八八二年)后,号方派他来芜筹设广发源分号。此时正逢芜湖米粮业发生了一起承办赈米掺杂泥沙嫌疑案件、官司无法了结之际,汤凭其胆识与手腕,办理妥贴,因而脱颖而出。当时江苏清江县发生水灾,江苏当局奏准清廷在芜湖购办赈米数万石赈济灾民。采运业承办了这笔交易。据说在船运途中,船户捣鬼盗去米粮掺入泥沙凑数。事被当时督办赈济的某钦差发觉,罪名统统加到采运业,声言将予揭奏。在那封建专制时代,蒙受了赈米掺沙的罪名,哪能不有大祸临头之忧。当时商人最怕见官,殷实商人尤其如此。正在一筹莫展之际,这个“差使”很自然地落到精明干练的汤善福身上。汤年少气盛,胆识兼备,正不甘寂寞,一经同业推选即慨然承担,当即提出两项条件:(1)有代表身份;(2)可以全权行事。同业一致推他为广、潮两帮总董事;只要保住大家无事,一切条件都可以接受,要钱给钱。在同业的一致拥护下,他放手做去,经他施展酬酢贿赂伎俩,得与某钦差当面陈述,毕竟钱能通神,满天云雾,顿然消散。不但不再追究掺杂事件,还博得清廷嘉奖他们采办赈米有功,清廷之腐败黑暗,由此可见。不久,汤因事进京,经他示意,同业为他花了万把银子捐了个四品顶戴,借以提高身份,好与官府交往。从此,汤在同业中的威望就树立起来,先任广、潮帮米业公所总董,继而被推为广、潮、烟、宁四帮总董——全业的代表人物。光绪卅二年(一九〇六年)芜湖工商界成立商务总会,他的地位又升高一步,历任该会协理、总理和会长。此后,在北洋军阀统治时期,安徽省政府还聘他担任咨议、顾问等职,赫然成为炙手可热的全省耆绅了。

他的全部活动,主要是结交官府,维持地方,照顾本业,从而树立个人威信,并谋取私利。但同业出了岔子,如税局罚款、官吏藉端勒索等,他也不惜为之奔走斡旋,使大事化小,小事化了。

汤善福殁于一九二八年,死前不久当选为安徽省商会联合会第一任会长。那正是他的社会地位登峰造极的时候。总之,汤善福的一生,可谓一帆风顺,名利双收。

(三)米市兴起带动各业发展

1、运输业相应发展

芜湖米市之所以兴起,关键在于建立了海关,和外轮在芜停泊,运输畅通,已如前节所述。但粮源来自周围各县(镇),于是民间运输业应运而兴。内河均以木帆船为运输粮食的唯一工具,视河流深浅、顺逆和途程远近而决定收费多寡。如宣城——芜湖距离180华里,运费每石0.28元,南陵——芜湖160华里,每石0.25元,无为——芜湖180华里,每石0.29元,巢县——芜湖190华里,每石0.26元,其他各地价格不一。据芜湖关一九三一年统计,当时共有各类民船58,338只,分别来自湘、赣、鄂、苏和本省等地。就我省而言,有无为、和县、合肥、含山、舒城、庐江、巢县、桐城、望江、潜山、太湖、怀宁、宿松、宁国、太平等各帮。这些船只种类不一,有乌江子、鸭梢子、舢板、摆江、斗子、了梢、五舱、黄梢、巴斗、大渡、板船、槽子、划子及白石舟等十余种。它们专载粮食来芜,回程则带杂货,往来于苏、皖、赣、鄂四省。船只载重不同,大船千石,小船二百石,一般载重五、六百石之间。船民以长途载运收费为唯一生活来源,每船平均5-6人,约有30万人赖以维持生活,赡养的眷属,尚未计入。(船民眷属一般均住船上)外江出口方面,几为外轮所垄断,以一九三一年前后情况而论,长江航行的外轮有:英商太古洋行大轮12艘,载重共19,385吨;英商怡和洋行大轮8艘,共16,252吨;日商日清洋行大轮9艘,共16,222吨;外轮总数29艘,总载重量为51,823吨。当时航行长江的招商局、三北公司和宁绍公司所有华轮虽有18艘,但因外轮财力雄厚,雇用广、潮或宁波人为买办,利用同乡关系拉拢生意,且暗打折扣,以示优待(据熟悉内情的米业中人说,雇用外轮运米出口,可得三个“九九”折,商号派去经办人员得一个“九九”折,经办商号得一个“九九”折,如有第三者介绍,从中也得一个“九九”折(最多时可打“九五”折)。华轮因而无力竞争,芜湖外江出口粮运紧紧地掌握在外轮手中。这些外轮下游行驶时,装载的是大米及农、土特产品,上游行驶时运进的以进口的轻工业品为大宗,如布匹、煤油、糖、香烟、火柴、肥皂、矿烛……。所以说长江航道是帝国主义进行经济侵略的一条重要渠道。另有一种铁壳轮,专做货运,不营客运,而且能由芜湖直接入海出口,不须经上海转载,运费亦较客轮便宜,如客轮由芜运米至天津,百公斤0.91元,烟台0.60元,广州0.58元,汕头0.55元,宁波0.53元。而铁壳轮运米至天津,百公斤只收0.50元,烟台0.30元,广州0.36元,汕头0.32元,宁波0.30元。采运商贪其便宜,又可省去一笔上海转载费,均愿以铁壳轮运输。外轮在拉生意时,虽百般迁就、招揽,一遇特殊情况,又居奇提价或以苛刻条件迫使米商不得不予以接受。如内战期间,交通受阻或华轮难雇,就是外轮居奇良机。历来外轮洋人,都是以蛮横的态度同我们打交道。抗战前,国势积弱,人民在国内也得不到与外人平等待遇,何论在国外!

2.银钱业相应兴起

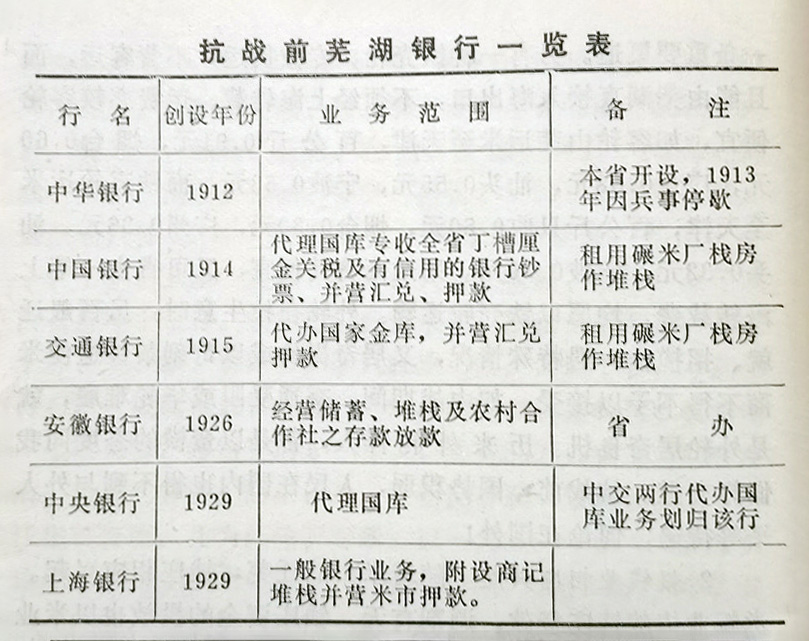

随着米市的迁芜,钱庄相应兴起。米粮业依赖钱庄贷款,调剂有无,钱庄资金的投放也以米业为大宗,彼此有相互依存的密切关系。道光年间(一八二一——一八五〇)芜湖钱庄仅十余家,随着米市的兴旺,到光绪廿年(一八九四)发展到廿三家,每年进出汇划达一千三百余万元,其中以米业进出为大宗。一九一二年以后,银行次第建立,大宗业务多被取代,钱庄规模渐次缩小,更由于银行滥做押款,进一步助长了米商投机之风。一九三一年芜湖遭遇罕见的水灾,导致米业及各业业务衰落,其后更由于上海金融紧缩,对芜庄不再放款,促使钱庄进一步走向没落。到一九三二年,该业缩减为14家,共有资本额不过585,000元,进出营业额下降为2,190,000元,尚不及光绪年间的十分之二。与此相反,银行业则蓬勃发展。兹将各行开设时间和业务范围列表如下:

从抗日胜利后的一九四六年起,以四大家族为后台的中国农民银行和中央合作金库,先后在芜设立分支机构。它们已不满足于原有的汇兑押款,分得米商部分利润,进而直接插手收购粮食,从而掠夺更高的利润。中央合作金库委托砻坊代办是项业务,而中国农民银行则以替粮食部收购军粮为幌子,委托碾米业代办。导致采运业与之展开明争暗斗,仗着人面熟,渠道广,收购成绩不亚于它们。这就引起了官僚资本的愤恨而招来打击。据说(可能在四六年四月),本市24家米号代华北粮商购运大米170,000包,船已开出,粮食部突然禁令粮食出口,把轮船扣留在吴淞口,船上米包全部起卸上岸。采运业乃敦请芜湖商会理事长李家衷,赶到南京疏通,并通过政客吴忠信、端木杰等打通粮食部的关节,结果卖了五万包大米给粮食部,价格低于市价30%,余粮才得放行。可是三个月后,粮食部又派员来芜调查该案的行贿情节,要把主要关系人带京审查。采运业公会理事长李念慈因事先闻风逃到汉口,乃将其家眷扣押县府,结果又花去一亿余元(约值一千石米),此案才得了解。不过,采运业此次所受的损失,后来还是转嫁到客户头上。

此外,由于法币通货膨胀,币值一日数贬,人心浮动,一些官僚资本和社会游资纷纷在粮食市场中找出路,造成的投机歪风,愈演愈烈,不可收拾。

3.对本市其它工商业发展所起的作用

芜湖成为通商口岸之后,商人往来频繁,工商业渐次发展,特别是米市迁芜,大量粮米由此集散,真是商贾辐辏,市面繁荣,带动它业相应发展。商业方面以布业为例,在前清同治年间(一八六二——一八七四),仅有批发商数家,全年营业额不过数十万两银子,但到了一九一九年已有26家,营业额增至五百余万元。京广百货业也是通商之后发展起来的,到一九二九年营业额亦达三百万元左右。饮食服务行业,如茶楼、旅馆、酒肆、澡堂、小吃、戏院等等,也亦步亦趋应运增长。工业方面,芜湖早年只有染坊、制墨、铁器、竹艺、木艺等手工业,光绪廿三年(一八九七年)以后,各种新型工业逐渐兴起,如有三个烟囱之称的电厂、面粉厂、纱厂,以及火柴厂、肥皂厂、翻砂厂、机器厂、玻璃厂等先后创立。但因资力不厚,技术力量薄弱,没有长远规划,这些民族工业难与进口商品竞争,大多时兴时停。现在芜湖的新兴工业中,有些是在上述工厂的破旧底子上逐步发展起来的。所以说,旧芜湖这个畸形发展的消费城市之所以形成,米粮业所起的推动作用是不可忽视的。

此外,芜湖地方曾利用米捐(附加教育费)收入,作为固定经费,创办了一所完全小学(六年制)——米业小学(原址在今新芜路廿三中),为普及儿童教育做了一定的贡献。

4.劳工队伍相应扩大

米粮业中五个主要行业除各有其固定职工外,另有下列几种工人为它们从事劳务。(1)斛工——斛工自成一业,专以量米为业。各地粮船到埠,买卖双方成交后,须由斛工过斛。一九三五年前后,芜湖设有三家斛行:汪万源、汪有林、唐义春,约共有工人二百名。工人受雇量米,须由斛行介绍,才能工作。按一九三五年每石米的斛力为十八文(约六厘),酒钱一分五厘,开舱费一分五厘,又散工倒斛等杂役一分,均由卖方负担。此外尚有其他陋规。但上项收入,斛工只得到一部分,除斛行老板应收一定数目的行佣外,尚须受工头的剥削;(2)绞包工——米粮过斛装包以后,第二步由绞包工用铁针麻皮,缝严袋口。当米市鼎盛时,全市约有绞包工人四百名左右,其中工头约五十人。表面上他们分属于采运业各个米号,但米号却不付工资,也不供给食宿。只在米号进货时,按绞包多寡,向卖方收取绞包费,作为他们的报酬。一九三五年前后,每包绞费规定为五十二文(约一分七厘左右),米贴廿文(约合七厘)。另外也有陋规收入。他们除受工头剥削之外,还须经常为米号及其主要职员做些繁重杂活,讨他们的欢心;(3)掮包工——即码头工人。米包经缝固后,即由掮包工人搬运上岸,或由栈房搬至码头。由于封建把头的把持,帮派甚多,大致可分为山东帮、湖北帮、寿州帮、金斗帮。约在一九三二——一九三五年间,各帮共有工人830-970名左右。至于掮包力资,按一九三五年情况,由船中掮入货栈每包约五分五厘,工头(俗称老板)所得较多。上述三种工人,每月所得工资平均在5-10元左右。

此外尚有码头散工,俗称码头夫,担任各种繁重杂活,如斛米时倒斛、掮包时提包、下包及堆放等,他们的收入,仅能温饱而已。

(四)米粮业各个时期的消长

从一八七六年芜湖辟为商埠米市迁芜时起,到一九四九年解放时的73年中,米粮业经历了由兴起到衰落的四个时期。

1.一八七六——一九二七年为不断发展的兴盛时期

在这一时期中,虽有起伏波折,总的趋势仍然是上升的。十九世纪八十年代,米粮业仅有砻坊及小市行。后由镇江迁来广、潮帮米号十余家,江广米行十余家,全行业发展为采运业、江广米行业、砻坊及小市行四个主要部分。当时的营业情况,据《芜湖县志》“实业志”记载:自光绪廿四至卅年(一八九八——一九〇四)米粮出口多达五百余万石,少亦三、四百万石。同书“赋税志”则载有:“江苏驻芜米捐局征税数字,清光绪卅年(一九〇四年)左右,该局收税旺时,年达四、五十万两。”按当时该局税率规定,每石米,征银一钱,以此推算,应有四、五百万石之谱。两志记载,互相印证,上述的粮食出口数字,当属可信。同时,从各个行业逐年增加的户数来看,也能证明该业有蒸蒸日上的趋势。一九〇八年采运业连同新迁的烟、宁两帮发展到40户,江广米行亦有40户,砻坊约70户,小市行约50户,比十九世纪八十年代初期的户数,已有成倍的增长。

一九一二——一九一八年的七年间,粮米出口趋于减退,据《芜湖县志》记载:“民国以来,赋税既多,运费加重,是以邻近之米粮,相率径运浦口、通州等处销售,不由芜湖出口。数年以来,统计每岁不过二百万石左右。今昔相差,几逾半数”。这显然是因为“赋税多,运费重”造成粮运改道不经芜湖出口所致。但考其时代背景,尚有如下因素:(1)宣统三年(一九一一年)前后,连年水灾,粮食欠收,而且在此以后的几年中,我省还发生几次局部旱灾,粮源减少,势必影响出口数字;(2)辛亥革命以后,时局不靖,军阀混战,商贾裹足,且一九一四——一九一八年正是第一次世界大战期间,外轮航行,不无减少,也可能影响米粮运输。这一时期该业的户数也相应锐减,采运业由原来的40户减为26户,砻坊由70户减为50户,江广米行实有39户,但新增碾米厂8户,小市行不增不减。凡此,足资说明。

一九一八和一九一九两年,全国著名产米省份连续获得大丰收,不仅我省粮食在芜集散,川、鄂、湘、赣等省也有部分米粮经芜出口,是以一九一九年出口米粮突增至八百余万石。各业利润丰厚,采运业盈利尤高。各米号兴高采烈,广帮为庆祝一九二〇年农历元宵节,拨出相当数目的款子,作为大玩花灯之用。事前,在广州请来艺人、灯队、乐队,运来各种彩灯和用具,其中包括驰名中外的狮子灯和龙灯舞。规模之大,场面之精彩,为芜湖历史所罕见。在玩灯的那几天晚上,真是江城不夜,灯市如海,万人空巷,轰动遐迩,附近县、镇前来观灯者,亦接踵摩肩,不绝于途。广帮公所还大摆宴席,地方军政长官、士绅名流都在被邀之列,凡旅居芜湖的广东人,除妇孺外,不论老少,均邀请入席。盖非生意兴隆,利市倍蓰,焉能有此壮举?之后直到一九二七年,年出口量维持在五百万石左右。在这段兴盛时期,整个行业欣欣向荣,资金积累,迅速上升。就所知道的,例如采运业利源长米号曾用巨款购置大批产业和投入其他事业的经营。整个永福里的住房,旧中央饭店和吉和街的几处市房,均系该号所有。另在芜湖县方村购进良田三千多亩,在河南(青弋江南岸),设有堆栈一处。该业隆东昌米号也执有来龙里全部房屋出租,购置田产一千余亩,还兼营同丰碾米厂和一爿钱庄。砻坊业恽云亭兄弟五人,分设砻坊五家,原在芜湖县麻凤圩有田二千余亩,经过十余年经营,又陆续购进一万余亩。碾米业虽创设较晚,该业东来恒、华丰、同丰也积累了大量资金。这是米粮业的鼎盛时期,往后就江河日下了。

2.一九二七——一九三七年为芜湖米粮业的衰退时期

米粮业之所以衰退,有以下的原因:(1)一九三〇年国民党政府实行裁厘加税,即:裁撤五十里外的内地常关及各地厘金局,改征营业税和统税。江苏、安徽两省米捐局因而裁撤,成立营业税局和统税局。原先两米捐局的存在,对限制我省粮食出口,起了一定的约束作用,纵有私自出境,究属少数,在较长的时期内,保持了稳定的局面,两米捐局撤销,藩篱已去,粮食外流,无所拘束。从此各县米船分集芜湖附近的港及裕溪口观望,向价高处运销,粮源顿行分散;(2)一九三一年长江流域发生空前水灾,我省收成顿减。灾后,国民党政府借来大批洋米、洋麦(面)、倾销国内。特别是一九三三年——一九三五年间,数量尤多。据科学出版社一九五五年八月出版的《中国近代经济史统计资料选辑》“表16”所列:一九三三年洋米进口数为12,954、001公担,洋麦进口数为10,714、634公担:一九三四年洋米7,710,610公担,洋麦4,649,419公担;一九三五年洋米12,964,481公担,洋麦5,209,087公担。三年合计进口洋米33,629,092公担、洋麦20,573,140公担。这对于我省粮食出口,起了极大的消极作用;(3)粤汉铁路全线通车,导致米粮流通渠道变更,影响芜湖米粮的出口。粤汉铁路虽早在前清末年开工兴建,因系采取分段铺筑的方式,直到一九三六年才全线通车。以往华南地区缺粮,因旱路运输不便,不能向附近的湘、鄂、赣等产米省份采购,所以舍近就远,求诸芜湖米市、后来由于粤汉铁路全线通车,广东与湖南、江西之间,辟一通道,情况发生变化,故皖米在广东的销路,大部分为湘赣米粮所取代。上述三条是粮源及销路的不利条件。此外,银行业逐渐直接插手粮食业,也增添了米粮业的混乱,逐步使之走向下玻路。这一时期米粮出口约数,根据国民党中央建设委员会编印的《芜乍路沿线经济调查》资料推算,一九三二年出口米粮约在三百万石左右,比前段时期约低40%、这一时期各业的户数是:一九三〇年采运业27户,江广米行50户,杂粮市米行126户,砻坊49户,碾米堆栈9户。一九三五年采运业25户,江广米行89户,杂粮市米行115户,砻坊42户,碾米维栈9户。

3.一九三七——一九四五年为敌伪统治、粮食行业混乱时期。

“七・七”事变揭开抗战序幕,“八・一三”淞沪战事继起,国军在上海坚持数月,兵力消耗至巨。撤出上海之后,不能作有计划的撤退。芜湖人民不明军事形势的变化,在日寇兵临城下,始仓惶逃亡,损失特别惨重。一九三七年底芜湖沦陷时,各业毫无准备,米粮业储存在江口及沿河两岸数十家仓库的粮米,统统被贪婪的侵略者所没收,多年聚敛,尽付东流。据烟台帮复成祥米号老板孟祥仪说:“那时的情况真混乱极了……我的企业在同业中算是较小的,也损失了大米三千包,小麦千余包,麻袋三万多条,以及存在河南仓库的一部分米粮,合计币值三万元左右”。又据前米粮采运业同业公会理事长李念慈说:“抗战时,我的企业元昌兴分存在无锡、通州、孙家埠等处共有小麦二万多担,大麦、糯米两千多担;菜子和稻谷四千多担。随着上述地方的沦陷,都被敌人抢走了。芜湖陷落前夕,我个人有些准备,曾将储存在河南仓库大米八千包,雇船运往桐城,我带家眷随船前往,在桐城一住大半年。后来桐城还是沦陷了,除在危急关头,以极贱价格卖出三百多石米作为川资出走外,其余七千包大米还是被敌人没收了”。上述只是两个小的例子。可见当年的米粮业损失之巨大。

敌寇的先头侵略军洗劫过后,随之而来的是日寇驻军和伪政权(包括维新政府和汪伪政府)的双重压迫与掠夺,局面极度混乱,直到一九四五年日寇投降为止。芜湖经过这场兵燹变乱之后,有些逃避到附近的居民和商人,逐渐返回,重理旧业或改操新业。这些人中有一小撮败类,认贼作父,甘当汉奸,做洋行买办,充当日商搜刮粮食的工具。那时,日军部和日商业部门加紧搜购粮米,日商三井、三菱、大丸等洋行,承揽日军军部这一任务,分包与小洋行雇人在市场或下乡采购。与此同时,汪伪政权粮食部设驻芜管理处,作为搜购粮食的据点。另有上海不法商人(多数是买办分子),通过上海日本洋行的关系,也到芜湖开设米号为日寇效劳。到一九四一年,日本驻上海大使馆导演的所谓米粮统制委员会(简称米统会)在芜设立分会,网罗一批工商界败类如火祥文、龚伦甫等供其驱使。接着属于日寇军部后勤系统的华中区力行社也成立了芜湖区分社,曾留学日本的汪子东,任力行社的负责人,更加剧了粮食的搜刮。汪子东还凭借力行社的权势,控制了五洋(即:洋火、洋烛、洋皂、洋油、洋烟)货源,大做其以五洋易米粮的交易,致使原五洋商人不得不以买卖粮食为副业,造成粮食的求过于供而导致粮价的上涨与民食的艰难。在这乌烟瘴气群魔乱舞的情况下,商场道德沦丧,欺诈成风,没有碾过的糙米用石粉搅拌充作熟米,菜籽则掺和泥土,使消费者蒙受损失。至于近郊农民同样是他们掠夺的对象。挑粮食上市,经纪人往往施以哄吓诈骗等手段,不能售得公平的卖价。力行社还在各产米地区设有办事处,经常靠日寇汪伪武装向农民强购,所付的只按“限价”,比市价压低不少。农民无力抗拒,只得忍气吞声。较后的一个时期,敌伪经济崩溃,伪中储券急剧贬值,迫使人民重货轻币。投机操纵、囤积居奇成风,造成民食极度紧张。因而在一九四五年春间,一度发生饥民抢米风潮。后经日伪武装镇压,始告平息。

在这一混乱时期中,米粮业也形成大动荡、大改组的局面,有合并的,也有停歇的(客籍的离开芜湖)。也有新设的采运业共四五十家,因与各地坐商断绝了交易关系,专为日寇洋行服务。至于江广行、小市行、砻坊和碾米业复业和新创的都有,户数不详。

4.一九四五——一九四九年米粮行业没落时期

一九四五年九月二日,日本政府宣布无条件投降,芜湖人民异常兴奋,满以为混乱局面可以结束,过去的繁荣恢复有期。但是,这种期望不久就被严峻的现实冲刷得一干二净。首先,迎来的不是什么久别的亲人,而是“五子登科”的“劫收”大员。视沦陷区为金山银库,尽情搜刮,填其欲壑,待沦陷区人民如草芥,极尽压迫之能事。其次,官僚资本随着“劫收”而来,大肆掠夺,对米业尤甚。当时在芜湖的官僚资本,除抗战前原来的几家银行卷土重来,正在通过营业往来,加强对米市的控制外,新成立的农民银行、中央合作金库等,更公开收购粮食,对米市进行垄断;再次,国民党政府妄图消灭中国共产党,掀起不得人心的内战,致使通货膨胀,法币贬值,物价飞腾,大量游资集中米市盲目投机。特别是四八年的“八・一九”限价,给该业带来深重灾难。按当时限价售出的粮食,几乎无法补进现货,损失不计其数;随之而来的苛捐杂税,名目繁多,那时经营粮食的要完纳以下各种捐税:行商出口税,按米值每元四分;市建设捐每元一分,救灾捐每元一分,印花税每元三厘,其它各种摊派,不胜枚举。这就更使各地帆运商视芜湖为畏途。是时,地方封建把头亦乘机拾头,码头上的陋规,也是花样百出,其陋规有:(1)头包香烟,这是码头工人上船扛第一包米时需索的香烟费,应付多寡,须视船载大小和货主的交际手腕而别,大概装五、六百包的船只,付五、六包香烟即可;(2)包酒,绞包工人的酒资,每船需付一、二元;(3)斛酒,量斛工人的酒资,数字少于“包酒”,不过每船过斛完毕后,斛工另索空仓米一斗或八升;(4)走筹费,工人从船上扛米包赴堆栈,照例要由船户发筹计算,船户工作时如果疏忽,漏发一筹,要想补上,就得交走筹费,以示惩罚。数字多寡视时隔长短等情节而定;(5)捕快费,当时长江及内河设有水上巡捕,货主必须应付,每船约需三、四升米不等,否则将会遭到留难;(6)茶水费,一些无业游民,趁上、下米时,在堆栈门口摆设“茶摊”,免费招待米业中人,但却向货主索取米贴,每船约一、二升不等。上述陋规中,除(5)、(6)两项以外,封建把头都要分得一定份额。

基于以上所述,益以米粮业本身经营混乱,矛盾重重,以致日趋没落。这几年中出口米粮从未超过二百万石,只占鼎盛时期的四分之一。相反,该业中五个行业的户数,却比抗战前有所增加:采运业增至124户,小市行218户,碾米堆栈和砻坊合计134户,只有江广行减少为48户。行业没落而户数反增,原因何在?一句话,社会游资充斥的作祟之故耳!不过它们结算时,货币数字增大,折合实物减少——实际是亏损。这就是解放前夕各业的反常现象。

(五)解放后米粮业的改造情况

一九四九年四月,解放大军横渡长江,芜湖很快获得解放。全市人民欢欣鼓舞。十月一日,中华人民共和国宣告成立,标志着新民主主义革命的完成,和社会主义革命与建设的开始。芜湖米粮业与全国工商业一样,在党和政府的正确领导下,经过整顿、改革,逐渐纳入国家经济计划轨道。通过过渡时期总路线与“五反”的教育,思想上逐步认识到国家实行粮食统购统销的重要意义,在市工商联积极辅导下,各个企业的从业人员逐步得到改造,各得其所,走上为人民服务的康庄大道。

解放之初,米粮业资本家因受反动派欺骗宣传的影响,较大的商号多数携带巨资逃到宁沪,或解雇职工,缩小规模。一般较小的也轻信谣言,停业观望。如采运业德太米号、东来米号;碾米业的恒康米厂等资方就是携带黄金银元,逍遥沪上。小市行及剩下未歇业的,也因与各地座商联系中断,业务冷冷清清。由于当时解放战争尚在继续,为保证军需、民食的供应,党和政府迅即采取紧急措施,一面召开会议,阐明政策,一面取消过去各项陋规,减轻成本。同时国营粮食公司本着公私兼顾的精神,在业务上给予照顾,鼓励他们经营的信心,一些观望的厂、号,纷纷复业,米市交易,顿呈生气。

粮食市场情况的好转,在协助国营公司和供销合作社调剂粮食供应方面,起了一定的作用。但资产阶级损人利己的本质必然在生产、经营上表现出来。随着米业市场的活跃,他们又使出掺杂使假、以次充好等手法,兴风作浪,导致米价剧烈波动,其它物价随之上涨,影响了人民生活和社会秩序。党和政府为了稳定市场,采取了应急措施,一方面成立市场物价指挥部,加强市场管理,特别是管理粮食市场;一方面由国营粮食公司抛售大批粮食,按正常价格供应,刹住了这股歪风,保证了米价稳定和正常的社会经济生活。

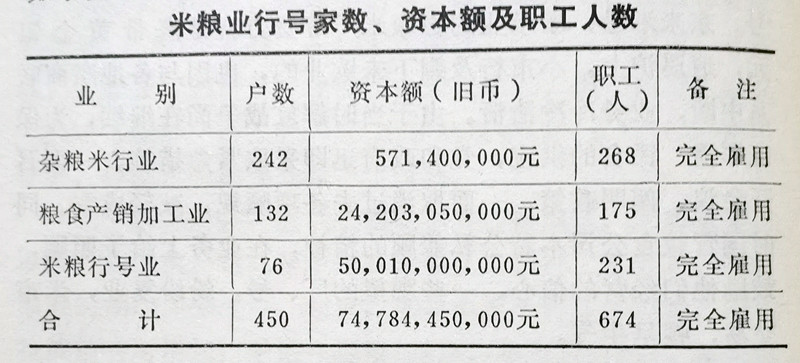

继此之后,市工商局对米粮业进行组织整顿,加强管理。该业原有五个主要行业合并为三个整理委员会,即:米粮行号商业整理委员会,粮食产销加工业整理委员会,杂粮米行业整理委员会,吸收从群众中涌现的积极分子到委员会中来,以增加积极因素。同年十二月一日成立了米业市场,规定粮食交易应一律遵照公司牌价。凡廿包以上的交易(后改为十包)须经市场登记,方得成交。这就使一度混乱不堪的米市,逐步纳入正轨。经整顿后,本市粮食业的基本情况如下:

这一年(四九),由于芜湖周围广大地区遭受严重水灾,谷物产量大减,统计七——十二月份上市米数为76万石,其中由私商运销出口的约七万余担,占采购总数的10%,市销256,000石,占总数33.5%,国营粮食公司收购430,000石,(包括私商代购数),占总数56.5%。

一九五〇年进行财经整顿,政府对粮食管理加强,本市粮食业起了显著的变化。皖南区粮食公司在各县普遍设立分支机构,各县、乡供销合作社也同时成立,新的商业网点取代了旧的商业结构,这就意味着国营经济的不断壮大,私营企业的逐渐收缩,特别是有关国家经济命脉和人民生计的粮食业,尤应如此。限制其消极的一面,利用其积极的一面,以便在适当时期,辅导它们转入其他行业。

一九五一年四——六月间,在市党政机关的领导下,由市工商联筹委会具体指导,该业先后改组为四个同业公会筹委会,即:米粮采运商业同业公会筹委会,主委为唐蔚生;机器碾米业同业公会筹委会,主委查富滋;米粮店(杂粮米行业中划出的一部份)商业同业公会筹委会,主委吴仰芸;杂粮米行(部分小市行)业同业公会筹委会,主委为王国千。到一九五一年年底,采运业由76户降为11户,一九五二年减为9户;一九五三年减为7户。杂粮行业原已由同业联合组成东、南、西、北关和北岸五个联合粮店(包括一百户小市行),到一九五一年底已减为一户;一九五一年底米粮店业仅有53户,一九五二年减为24户;一九五一年底碾米业为19户,其后无甚变动。该业的日趋没落,反映了国营经济的发展壮大,并为日后实行粮食统购统销奠定了基础。

米粮商业的私营性质决定了它们没落的命运,三个米粮商业从一九五〇——一九五三年的营业额除一九五一年比一九五〇年增长108.31%以外,(一九五〇年因受四九年的严重水灾影响,春季粮食上市量减少),一九五二年比一九五一年降低33.54%,一九五三年比一九五二年又降低42.48%,大势所趋,私营米粮商的业务不可避免地逐步被国营公司所代替。

至于机器碾米工业的情况如何?当时国营粮食公司已办有四个厂(内中三个厂是接收国民党的),足以满足本市粮食加工的需要。但国营公司仍拨出一部分粮食加工业务,照顾私营碾米厂。一九五〇年十月,曾召集有关单位开会,决定成立市粮食加工协商委员会,由工商局、总工会、粮食公司、工商联和碾米业同业公会参加,通过公私协商,订立加工合约。关于加工数量、交货期限、工缴费用及稻米折合比率等,都有明确规定。因而各厂的生产、经营,一般尚属正常。

一九五二年,“五反”运动在全国范围内轰轰烈烈地展开。米粮业原是芜湖的大行业,运动中暴露了一些间题。经过工人的斗争、查核,最后由五反办公室给予怡如其分的处理,在承认资方三权(财权、人权、管理权)的前提下,加强对资方的监督,搞好营业。工资福利方面,根据各厂的实际情况,经过劳资协商,适当提高,以发挥工人的劳动生产积极性。

一九五三年下半年,政府实行粮食统购统销。这是我国粮食史上一次空前的大革命,对于保证供应,稳定物价,保障社会主义建设,具有决定性的意义。例如一九五四年安徽等省遭受空前大水灾,如果不是实行粮食统购统销,由外省调入大量粮食供应,就很难保证物价稳定,渡过灾荒。这就表现了这一政策的正确性与优越性。实施以后,获得广大农民的拥护,他们踊跃向政府出售余粮,因而也很快割断了私营米粮业与农村的关系,把农民与社会主义紧密地联系起来,有力地推动了农民走上互助合作的社会主义道路。

与此同时,对解体的米粮业全体职工和资方都作了安排。当时米粮业所包括的几个主要行业:采运业只剩七户,杂粮米行1户,米粮店24户,碾米业21户。由于各该业的性质,统购统销之前已不能适应社会发展的需要,实行统购统销以后,在调剂粮食供求上更失去作用,因而整个企业,随着统购统销的实行,宣告结束了。剩下的只是对人的改造问题。那时除碾米业外,其余三个行业所有的职工、资方连同全市米贩(摆米摊的贩子)约共490人,其安排情况如下:

1.由粮食公司根据地段需要,设立代销粮店(每区约十余个),依照先劳后资的原则,先后安排280余人,这种代销粮店是新型的粮店,采取量才录用的方针,安排各人的职位,内部订有必要的规章制度,而不象初期那样利用原有米粮店,付以代销业务,资方仍保有三权的那种代销店。到了一九五六年全行业公私合营高潮时,这种新型粮店也一跃而成为国营公司的粮店了。

2.部分拥有一定数量资金的厂、店和粮行,在市工商局的领导下,由市工商联副主委张台望任该处主任,张振庭、范侃、查富滋等八人为筹备员,旋即决定筹设芜湖玻璃厂(现光华玻璃厂的前身),一九五四年初建成,三月正式投产。米粮业转入的有:联合粮店、裕农米厂等六个单位(以上单位都是私营联业的组织,包括66户),资金29,192万元(旧币),从业人员92人,其中劳方26人。另有东河街联合粮店、转建粮店自行转业,前者经营粉丝坊,资金3,000万元(旧币),后者开办石灰窑,资金1000万元(旧币),转业人数为18人,内劳方8人。

3.另一部分约110余人,有的由粮食公司吸收,派以临时工作。有的由劳动局统一调配,派到新的工作岗位。

至于碾米业职工和资方的安排,则是在一九五四年秋季开始的。因该业各厂在一九五三年七月至一九五四年六月的一段时间,尚有部分加工任务。一九五四年秋,企业才批准报歇,除裕农米厂转业芜湖玻璃厂以外,内中天生、裕成、公盛三厂是由市人民政府介绍,并贷款协助其内迁六安专区,承担该区加工任务。其余十七家所有职工和资方,亦由政府全部安排,内有工人百余人,调马鞍山厂、矿工作。从此芜湖米粮业的资方随着职工一道,先后走上了为人民服务的康庄大道。

一九八三年三月